Il massiccio processo di urbanizzazione, lo sviluppo edilizio e

l'incremento del giro d'affari legato al mondo degli appalti per le opere pubbliche nel

periodo della grande ricostruzione, negli anni successivi al primo dopoguerra, favoriscono

la prima mutazione di Cosa Nostra, che comincia a guardare alle città come alle sedi

privilegiate dei suoi nuovi e lucrosi affari. Il massiccio processo di urbanizzazione, lo sviluppo edilizio e

l'incremento del giro d'affari legato al mondo degli appalti per le opere pubbliche nel

periodo della grande ricostruzione, negli anni successivi al primo dopoguerra, favoriscono

la prima mutazione di Cosa Nostra, che comincia a guardare alle città come alle sedi

privilegiate dei suoi nuovi e lucrosi affari. Il primo passo è il

controllo

dei mercati ortofrutticoli, che costituiscono il tramite tra la città e le risorse della

campagna, ove la forza e la presenza mafiose sono ormai consolidate. Ma il grande affare

di quegli anni è l'edilizia. Le famiglie mafiose passano rapidamente a occuparsi delle

operazioni di speculazione sulle aree edificabili, dove quote rilevanti di capitali

illeciti trovano facile sbocco e determinano improvvisi arricchimenti. In dieci anni, dal

1951 al 1961, gli abitanti di Palermo aumentano di centomila unità. Grazie alla

complicità di una nuova classe dirigente, talvolta diretta espressione di un voto

politico che nelle borgate e nelle periferie è fortemente condizionato dall'intimidazione

mafiosa, le "famiglie" ottengono il controllo diretto o indiretto dei piani

regolatori, del rilascio delle concessioni edilizie e della compravendita delle aree

edificabili. Si impossessano - inoltre - del circuito imprenditoriale indotto: cemento,

conglomerati, movimento terra, materiali per l'edilizia. Il primo passo è il

controllo

dei mercati ortofrutticoli, che costituiscono il tramite tra la città e le risorse della

campagna, ove la forza e la presenza mafiose sono ormai consolidate. Ma il grande affare

di quegli anni è l'edilizia. Le famiglie mafiose passano rapidamente a occuparsi delle

operazioni di speculazione sulle aree edificabili, dove quote rilevanti di capitali

illeciti trovano facile sbocco e determinano improvvisi arricchimenti. In dieci anni, dal

1951 al 1961, gli abitanti di Palermo aumentano di centomila unità. Grazie alla

complicità di una nuova classe dirigente, talvolta diretta espressione di un voto

politico che nelle borgate e nelle periferie è fortemente condizionato dall'intimidazione

mafiosa, le "famiglie" ottengono il controllo diretto o indiretto dei piani

regolatori, del rilascio delle concessioni edilizie e della compravendita delle aree

edificabili. Si impossessano - inoltre - del circuito imprenditoriale indotto: cemento,

conglomerati, movimento terra, materiali per l'edilizia.

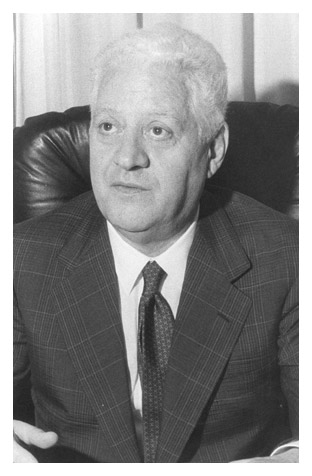

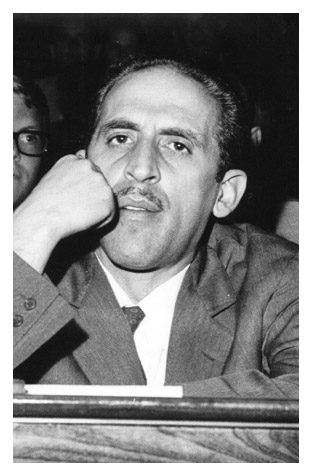

Dal 1959 al 1964 è sindaco Salvo Lima, vicino alla mafia di Stefano Bontate; assessore ai

lavori pubblici è Vito Ciancimino, legato ai "corleonesi" di Riina e

Provenzano.

Sono gli anni del "sacco di Palermo", realizzato all'insegna di un tacito

accordo tra mafia, amministratori pubblici e imprenditori, che diventerà molto presto un

modello criminale per moltissime aree del Mezzogiorno.

E' in quegli anni che nascono numerose attività imprenditoriali sostanzialmente

riconducibili a uomini d'onore o a loro parenti, congiunti e prestanome.

Attraverso l'impresa mafiosa, Cosa Nostra tenta di proporsi con un

ruolo apparentemente "pulito", avviando - nei fatti - un processo di capillare

infiltrazione nel tessuto economico e finanziario non solo siciliano, che negli anni a

seguire produrrà effetti distorsivi di portata internazionale.

Gli interessi economici che scaturiscono dal piano di sviluppo urbanistico delle città,

impongono un complessivo mutamente nei rapporti tra mafia e mondo della politica. Un

rapporto che - per forza di cose - non finisce con investire tutte le attività degli enti

pubblici, a cominciare dagli appalti, dalle locazioni e dalle grandi manutenzioni. Un

rapporto che - come sveleranno molti anni più tardi i collaboratori di giustizia -

diviene "criterio guida" per fare e disfare alleanze politiche, accordi di

coalizione e formule di governo. In quest'ottica, gli enti locali e i centri di

irradiazione della vita politica (il partito, la giunta comunale, provinciale o regionale)

divengono terreno per gli scontri e gli accordi tra gruppi politico-mafiosi, generando una

vera e propria cultura dello scambio, del rapporto permanente ed integrato tra potere

mafioso e potere politico.

Gli uffici dell'Amministrazione pubblica diventano il luogo in cui si consuma la perfetta

commistione tra politica, burocrazia, malaffare e criminalità mafiosa.

Il risultato è che in occasione degli appuntamenti elettorali, ogni candidato viene

appoggiato da una o più famiglie del mandamento mafioso in cui ricade la circoscrizione;

e all'interno di alcuni partiti - è il caso della Democrazia Cristiana - il consenso

proveniente delle "famiglie" di Cosa Nostra è cosa talmente scontata e ben

accetta, da indurre gli organi dirigenti del partito a disporre che in alcuni quartieri

della città venga presentato un determinato candidato piuttosto che un altro. |